近期,吉林大学未来科学国际合作联合实验室、化学学院、无机合成与制备化学国家重点实验室科研团队在Angewandte Chemie International Edition上发表题为“Semiconductive Coordination Polymer with Multi-Channel Charge Transfer for High-Performance Direct X-ray Detection”的研究工作。该工作通过调控连接体介导的电子态,成功构建了具有多通道电子转移的共轭配位聚合物。飞秒瞬态光谱和密度泛函理论(DFT)计算证实了化合物1存在配体-配体电荷转移及多重相互作用。该半导体探测器具有高体电阻、低暗电流、优异的空气稳定性和操作稳定性,其X射线灵敏度达到172µC Gyair-1cm-2,具有高迁移率-寿命乘积和低的可检测X射线剂量率。该探测器在低剂量成像中展现出显著的应用潜力,这项工作为设计高效且稳定的CP基X射线探测材料提供了有效策略。

X射线成像广泛应用于医学诊断和工业无损检测,直接探测器因无需光信号的二次转换,具有更高空间分辨率和简化系统制造的优势。然而,传统非晶α-Se探测器因其低的X射线吸收能力、稳定性不足、检测灵敏度较低限制了其应用。杂化钙钛矿基半导体因优异的光电性能受到关注,但离子迁移和稳定性差的问题尚未解决。配位聚合物(CP)有明确的配位键和出色的化学稳定性,可以防止离子迁移引发的结构崩塌,其多样化的化学组成能够精确设计探测材料,增强电荷分离和转移效率。尽管CP已表现出优异的X射线检测性能,检测灵敏度(S)高于商业化α-Se,但在低的操作电压下同时实现高灵敏度和低检测限(LoD)仍然是挑战。该工作设计了一种新型共轭CP材料{[Co(BPTTz)(DIPA)]·DMA}n,通过调控连接体介导的电子态提升材料电荷分离和转移效率,减少载流子复合和猝灭损失,从而显著优化了X射线检测性能。

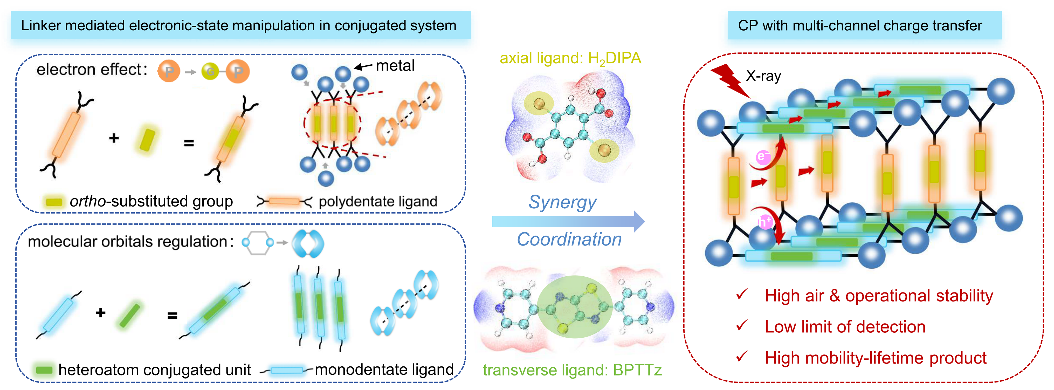

在该研究中,通过调控连接体介导的电子态构筑多通道电荷转移的共轭CP。基于双配体方法进行横向和纵向的电子密度精确调控,一方面是有利于提高结构稳定性,一方面是有利于分区域双向调控。在横向,通过引入杂原子刚性共轭基团调节配体的前线分子轨道的离域程度,增强分子轨道空间上的重叠,杂原子的引入同时也增强了分子间的非键相互作用力。在纵向,通过引入线性刚性多齿配体,由于电子效应调控金属键合功能化基团的酸性,提高面内和面外的结晶度,使得多齿配体在纵向形成聚集体密堆积。构筑后的框架结构,轨道在空间上的重叠,形成多通道电子转移输运途径,有利于电荷的分离和运输(图一)。

图一:直接X射线检测共轭CP中连接体介导的电子态调控的示意图

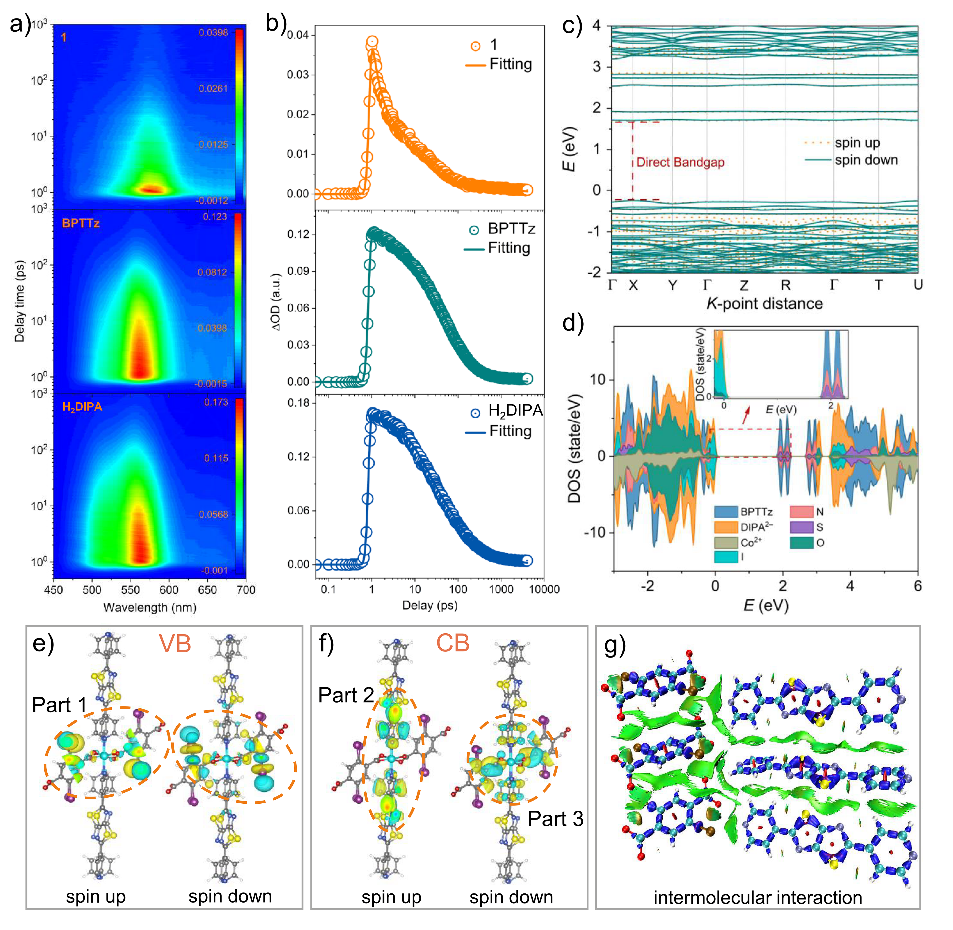

基于上述策略,该工作合成了化合物1,{[Co(BPTTz)(DIPA)]·DMA}n。为了验证化合物1的电荷迁移行为,对1、BPTTz和H2DIPA的飞秒瞬态吸收(fs-TA)光谱进行对比分析,探讨其电荷分离过程。通过多指数拟合动力学曲线发现,与纯配体相比,1的衰减更快,表明其发生了快速电荷转移。密度泛函理论(DFT)计算显示,1为直接带隙结构,更有利于X射线吸收。同时,DIPA2-和BPTTz之间存在配体内及配体间的多重分子间相互作用。这种紧凑的分子结构和强的分子间作用显著提高了载流子的分离和传输效率,有效减少了载流子复合和猝灭损失,使得化合物1拥有更长的弛豫寿命和更高的迁移率-寿命乘积,为高效多通道传输提供了可能(图二)。

图二:飞秒瞬态光谱图和DFT计算

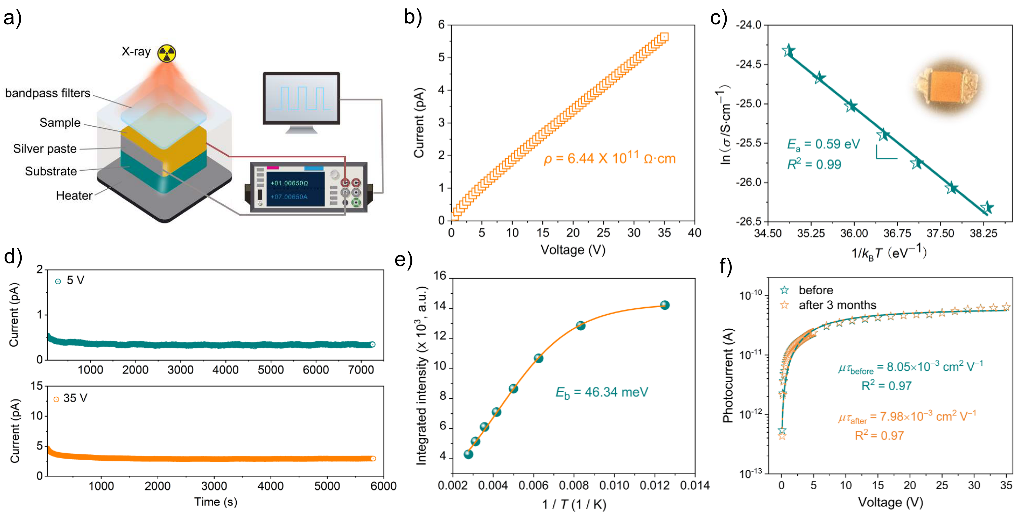

器件通过双探针方法在真空环境下进行测试,化合物1具有较大的体电阻和较低的读出噪声,同时展现出优异的电荷收集效率和稳定性(图三)。

图三:电学性能测试

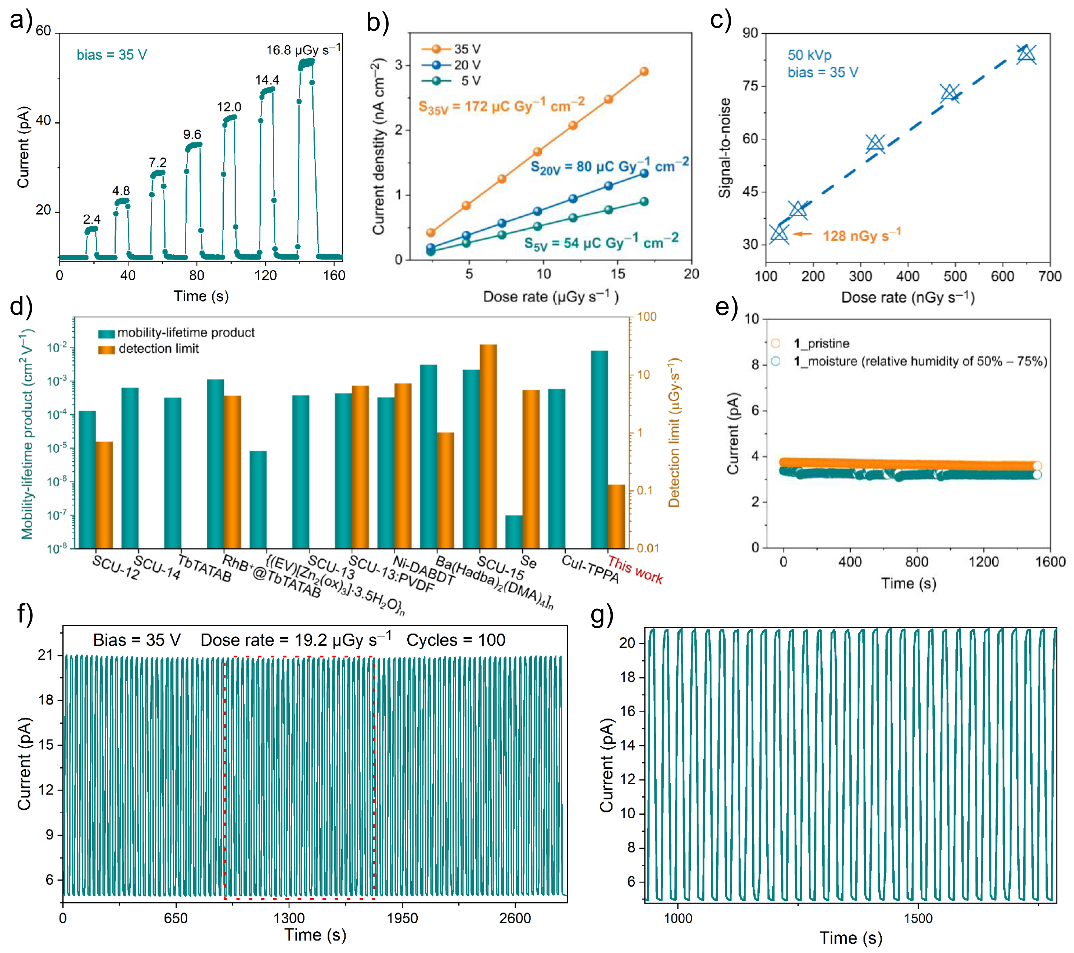

化合物1在X射线探测中的性能通过光电灵敏度(S)和检测限(LoD)进行了评估。S值反映了材料将光信号转换为电信号的能力,测试表明1的光电流强度随着X射线剂量率的增加呈线性增长。在5至35 V偏压下,S值从54增加到172µC Gyair-1cm-2,优于商用α-Se(20µC Gyair-1cm-2),展示了其优秀的光电转换能力。此外,1具有最低检测限,低于所有已报道的CP基探测器。化合物1的低噪声特性归功于高体电阻率、杂原子配体的引入和连接体电子态的调节,这显著降低了热噪声和1/f噪声。此外,1具有良好的稳定性,在50%–70%相对湿度下三个月内性能无显著变化,并在85%–100%高湿度下24小时后保持晶体结构稳定。在多次循环和长时间辐照(>2000秒)下,其光电流增益稳定,信号漂移小,表明其是高性能X射线直接探测的有利候选材料(图四)。

图四:Ag/1/Ag颗粒检测器在35 V时的X射线检测性能

综上所述,通过调控连接体介导的电子态构筑多通道电荷转移的策略对设计高效且稳定的CP基X射线探测器的发展具有重要的意义。

相关的研究成果近期发表在Angew. Chem. Int. Ed.上,文章第一作者为吉林大学鼎新学者博士后余小青,通讯作者为吉林大学于吉红教授、李激扬教授和中科院福建物质结构研究所王明盛研究员。

该工作是由吉林大学无机合成与制备化学国家重点实验室、未来科学国际合作联合实验室先进能源与环境材料团队与中国科学院福建物质结构研究所、吉林大学应用原子与分子光谱学实验室、香港城市大学的科研人员共同合作下完成,得到了国家自然基金项目和中国博士后科学基金项目等基金的资助。

全文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.202419266