近期,吉林大学未来科学国际合作联合实验室、集成光电子全国重点实验室科研团队在Light: Science & Applications上发表题为“Capillary Condensation-Driven Growth of Perovskite Nanowire Arrays for Multi-Functional Photodetector”的研究工作。该工作首次利用毛细凝聚机制生长出了高质量、大面积连续的钙钛矿纳米线阵列,对于液相法生长纳米线的基础科学研究和纳米线材料的实际应用均具有重要意义。

一维结构的纳米线阵列,具有丰富的表面态、优异的抗弯折能力以及各向异性的结构特性。丰富的表面态使其在弱光环境下表现出高增益光响应,优异的抗弯折能力使其适用于柔性器件领域,而各向异性结构则使其能够实现偏振光探测。这些特点使得纳米线阵列探测器具有重要的应用价值。目前,高度有序的钙钛矿纳米线阵列主要通过溶液法制备。然而,现有的大部分工艺存在工艺复杂、对衬底要求高以及难以制备大面积连续纳米线阵列等问题,这限制了纳米线阵列探测器在实际场景中的应用。

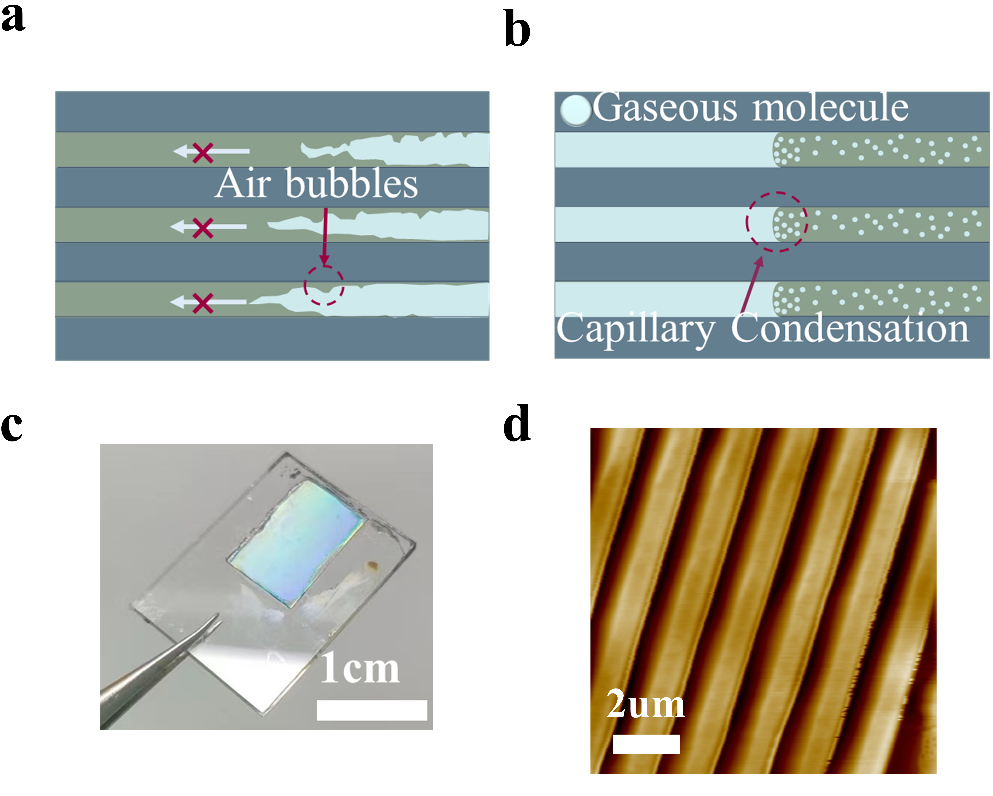

通过深入分析溶液法生长纳米线阵列工艺中的动力学过程,研究发现纳米尺度下毛细作用受阻是导致上述问题的根本原因。在纳米尺度下,毛细管道内存在的气泡以及液体与毛细管道之间的摩擦力,严重阻碍了液体的毛细作用。在未对模板和衬底进行任何修饰的情况下,基于毛细作用生长的纳米线长度仅为百微米量级。在本研究中,我们首次开发了一种利用毛细凝聚现象制备纳米线阵列光电探测器的新工艺。该工艺以分子的扩散与凝聚这一物理过程代替液体分子的流动,简化了制备工艺,降低了对衬底以及模板材料的要求,最终成功实现了厘米级连续的高质量钙钛矿纳米线阵列的制备(图一)。

图一:毛细凝聚现象生长钙钛矿纳米线阵列

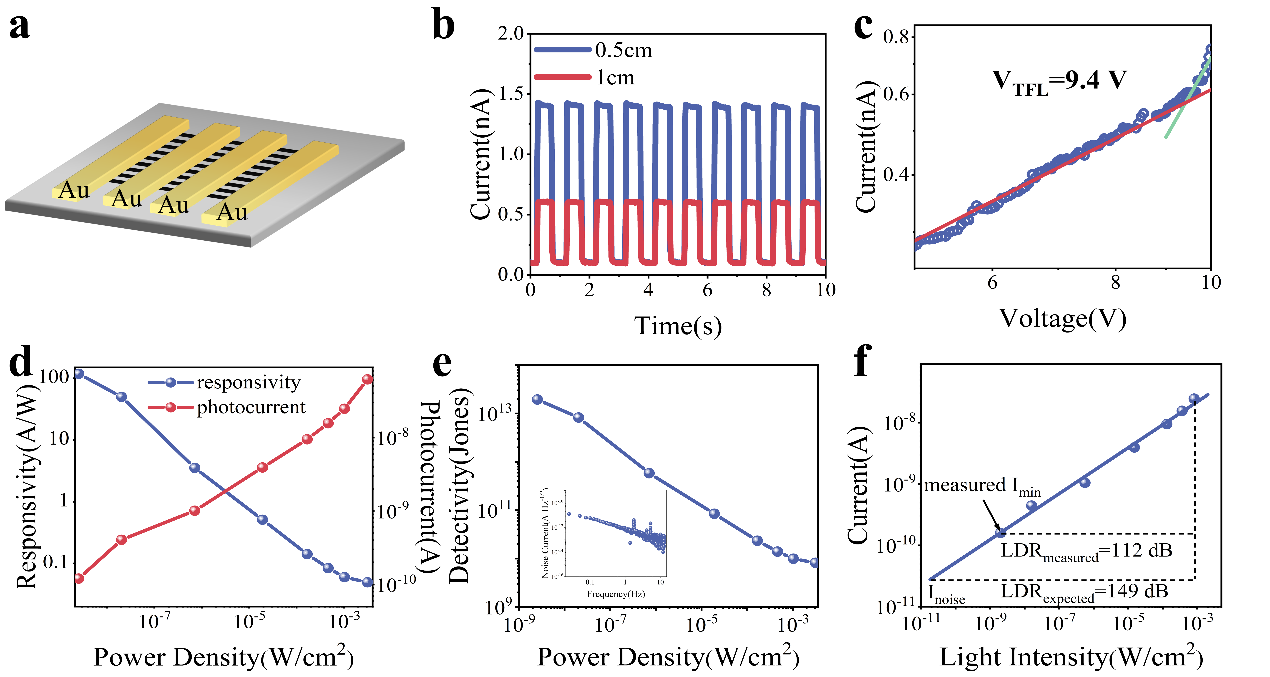

基于毛细凝聚法生长的钙钛矿纳米线阵列,我们制备了对应的纳米线阵列光电探测器。通过调控电极间距并测试器件光电响应,证明了纳米线阵列在厘米尺度上的连续性。基于制备的单载流子器件,利用空间电荷限制电流法计算出出纳米线阵列的缺陷态密度为6.7×1013cm-3。这一数值显著低于钙钛矿薄膜的缺陷态密度(1016cm-3),但仍高于部分钙钛矿三维单晶,这主要归因于纳米线一维结构表面本身过多的未配对的悬挂键。进一步测试了所制备光电探测器的光电性能,结果表明,器件在5V的偏压下表现出最高可达118 A/W的光响应以及1.95×1013jones的比探测率。超过1 A/W的光响应表明纳米线探测器中存在倍增机制,而1.95×1013jones的比探测率则证明了纳米线探测器在微弱信号探测领域的优异潜力。得益于纳米线光电探测器的一维结构,其对弱光信号的探测能力显著提升,器件的线性动态响应范围理论上可达149 dB,达到商用探测器水平(图二)。

图二:毛细凝聚现象生长钙钛矿纳米线阵列光电探测器性能表征

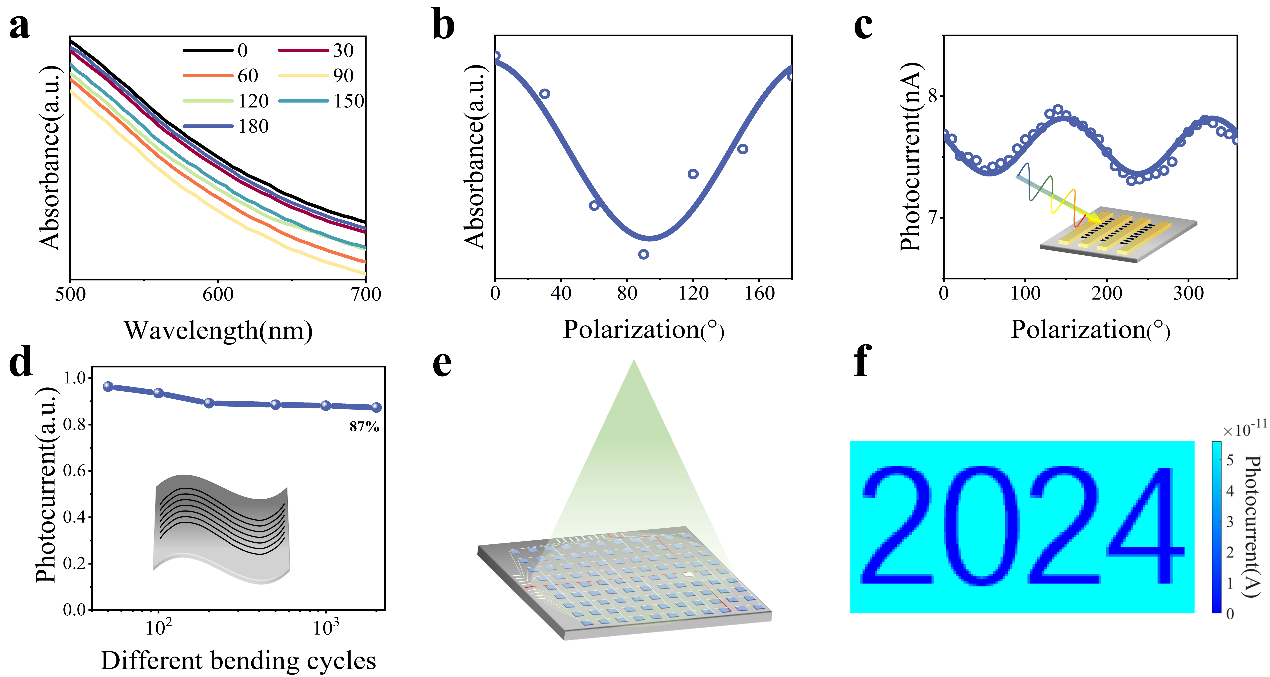

纳米线阵列材料因其独特的一维结构,具有各项异性的光电响应特性,因此在偏振光探测领域具有重要应用潜力。通过测试发现,基于毛细凝聚法生长的纳米线阵列对不同角度偏振光的吸收系数呈现出明显的偏振角度依赖性,且吸收系数的变化与偏振角度之间的关系符合正弦曲线变化规律,这证明了所制备的纳米线阵列材料具备偏振探测的潜力。此外,器件对不同角度偏振光的响应电流也进一步验证了其偏振探测性能。得益于毛细凝聚现象对衬底的低依赖性,我们成功在柔性衬底上生长出了钙钛矿纳米线阵列。实际测试表明,所制备的柔性纳米线阵列器件在弯曲2000次后仍能保持初始响应的87%。这种优异的抗弯折能力可归因于一维纳米线的结构优势以及优异的纳米线生长机制。在光电芯片中,为了提高成像密度,单个光探测单元的感光面积通常很小。因此,在弱光环境下,单个感光单元接收到的光子数很少,这对探测器的探测能力提出了更高的要求。而纳米线独特的一维结构使其在弱光探测领域具有重要的优势,随着入射光功率密度的降低,纳米线光电响应能力随之上升。在这项工作中,使用了感光面积为0.04 mm2的纳米线光电探测器,在光功率密度小于54 nW/cm2的环境下进行了清晰的成像,充分证明了所制备纳米线光电探测器的弱光成像能力(图三)。

图三:毛细凝聚现象生长钙钛矿纳米线阵列光电探测器应用

相关的研究成果近期发表在Light Sci. Appl.上,文章第一作者为吉林大学博士研究生胡刚舰,通讯作者为吉林大学沈亮教授和张佳旗教授。

该工作是由吉林大学电子科学与工程学院、材料科学与工程学院、集成光电子全国重点实验室、未来科学国际合作联合实验室新概念材料团队和西湖大学光电研究院共同合作下完成,得到了国家自然科学基金杰青项目、面上项目和西湖光电研究院重点项目等基金的支持。

全文链接:https://www.nature.com/articles/s41377-024-01680-2